本・雑誌編 断捨離と保管のすゝめ【お掃除ブログVol.2】

2025年03月24日 12:00

本・雑誌編 断捨離と保管のすゝめ【お掃除ブログVol.2】

前回の断捨離は「洋服・衣装」、今回は「本・雑誌」の断捨離や保管方法(家やトランクルーム)をご紹介します♪

目次

本・雑誌を断捨離するメリット

大きさや厚さが異なる本はかさばり収納に困るので断捨離をおすすめします。断捨離によって次のメリットを享受できます。

・積読がなくなり、読まなきゃというストレスが解消される

・本の好みがわかるようになる

・本との向き合い方が変わり、読書の質が上がる

・本を大切に扱えるようになる

断捨離を始める前に

1 断捨離日と大まかな目的を決める

大まかな目的とは、例えば「いらない本を捨てる」というおおざっぱなものから、「残すのは本棚に入る分だけ」という制限つきのものまでなんでもよいです。

今回はとにかく断捨離、次は選定しながら断捨離してお気に入りの本に囲まれた生活を送る、と段階を踏むのもよいでしょう。

2 スペースを確保する

広いスペースの確保が難しい場合は、雑誌、小説、漫画など種類ごとに行えるようなスペースを用意できれば十分です。

断捨離スタート

1 全出し

2 仕分け

また、本の種類ごとに判断するポイントも記載します。

■雑誌

・もう読まないは処分する

・読むかもしれないは捨てる、または「迷う」へ

→情報が古いので読むなら最新号

・お気に入りのページのみ切り取ってファイリングし、他のページは処分

■小説・漫画・自己啓発系

・お気に入りの作家、本は残す

→電子書籍があるなら買い直し、本そのものは処分するとスペースが空く

・もう読まない、好みじゃないは処分

・読むかもしれないは図書館や電子書籍を確認し、どちらかにある場合は処分する

・1年以上前に購入した積読は思い切って処分し、1年未満の積読を読み終えてから新しい本を購入すると決める

→本には旬があり、1年未満でも読まないなら処分

■資格系

・勉強中や取得済で現職のものは残す

→電子書籍があるなら買い直し、本そのものは処分するとスペースが空く

・取得済で現職と関係ないものは処分

→情報の多くはインターネットで満足に得られる

・未取得で受験日程が未定なら処分

→結局勉強しないことが多く、受験すると決めた時には最新版が必要

3 「いらない」ものを処分する

4 「迷う」ものを片付ける

5 「いる」ものを片付ける

本・雑誌の保管方法

保管のポイントは、

「×湿気」「×紫外線」

湿気は本の変形やカビの原因、紫外線は日焼けの原因になるので気をつけましょう。

本についた汚れを落とすことによりカビや虫の発生を防ぎます。同様の理由で保管場所もキレイにしましょう。

②本を埃や紫外線から守るためにブックカバーをかけます。表紙がわかるよう透明なカバーがおすすめです。

③保管場所は光が当たらず、湿気がない風通しのよい場所にしましょう。

箱に入れる場合は、段ボールだと湿気を吸い取りやすいため、プラスチックケースを利用します。

本棚で保管する場合は、カーテンをつけたり扉で閉じたり、ホコリの侵入を防ぐ工夫をします。風通しをよくするために詰め込みすぎないことも重要です。

外部保管を活用することで自宅の中もスッキリしますし、お気に入りの本も処分せずに大切にすることができます。

押入れ産業のトランクルームについて

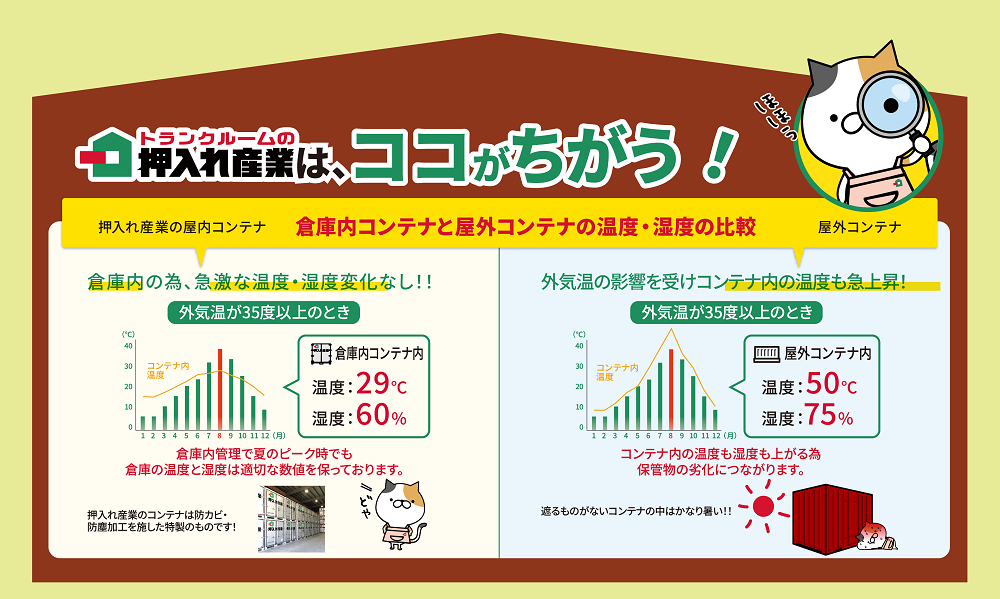

理由は、保管環境は「常温常湿」、保管機材は「防カビ・防塵性」だからです。

倉庫内トランクルームは常温常湿です

また、世の中には部屋タイプの屋内型トランクルームもあり、温度・湿度調整をしている店舗も多いですが、その分の光熱費も想定された価格設定となり屋外型トランクルームと比べて価格が高めです。

「本・雑誌」の保管で大事なのは「×湿度」「×紫外線」。倉庫内トランクルームである押入れ産業は、空調設備がなくても最適な環境を提供できます。

コンテナは防カビ・防塵性の保管専用機材です

大きさはS・M・L・LHの4サイズで約1畳~2.5畳、高品質なコンテナに本の他に季節物や趣味の物などお荷物をたくさん保管でき、よりお部屋がスッキリします。

料金は地域によって異なり、Sサイズは税込7,700円~9,900円、LHサイズは税込15,950円~22,000円です。

全国に店舗があります

下記「お問い合わせフォーム」ボタンから直接お問い合わせいただくことも可能です。担当者があなたの住まいに近いトランクルームをご案内いたします。

さらに、期間限定の保管料割引・無料キャンペーンを行っている店舗もございますのでぜひご利用ください♪

▶押入れ産業のサービスについてもっと知りたい方はこちらをご覧ください。

断捨離後の見直し

まず、「迷う」に振り分けたもので1年間触れなかったものは処分します。

次に、積読を消費するまで新しい本は購入しないようにしましょう。積読の中にもう読まないと思う本が出てきたらその時点で処分して問題ありません。

最後に、新しい本を購入する時、購入後の工夫です。

②どちらにもない場合は現物を購入し、読み終わったら1つの収納ボックスに入れる

③収納ボックスが満杯になった時に断捨離を行う

④断捨離後、本棚の断捨離を行いながら本棚にしまい、入りきらない場合は本棚以外の場所に保管している本の断捨離を行う

では、次回の断捨離でお会いしましょう♪

お掃除ブログアーカイブ

■本・雑誌編

■CD編

■靴箱編

■キッチン用品編

■押入れ・クローゼット編

■リビング編